Von Sieversdorf in die Welt

In einem ländlichen, etwas abgelegen liegenden Teil Brandenburgs zwischen Fürstenwalde und Frankfurt (Oder) befindet sich in Sieversdorf und Umgebung ein „Hidden Champion“ der Baukeramik: die GOLEM – Kunst und Baukeramik GmbH. Der Manufakturbetrieb verkauft mit großem Erfolg und außer Konkurrenz weltweit baukeramische Produkte. Wie konnte sich ein Handwerksbetrieb in einer durchindustrialisierten Branche in der Nachwendezeit in Ostdeutschland so erfolgreich entwickeln? Zi-Redakteur Victor Kapr hat den Standort Petersdorf besucht und mit Richard Soltau, Mitglied der Geschäftsführung von GOLEM, gesprochen.

Produkte

Das Unternehmen GOLEM – Kunst und Baukeramik GmbH stellt im Manufakturbetrieb Baukeramik her. Die Produktpalette umfasst Dachsteine, Firststeine, Ziegel, Formziegel, Fliesen, Fassadenelemente und gliedert sich in zwei Bereiche.

Einerseits stellt GOLEM im Auftrag baukeramische Elemente für die Restaurierung und Sanierung historischer Gebäude her. Dabei handelt es sich meist um Form- und Sondersteine sowie Fassadenelemente in kleiner Stückzahl.

Selten, erläutert Soltau, liefere GOLEM alle Ziegel für ein Gebäude. In den 90er Jahren habe das Unternehmen noch Serienziegel im Reichs- und Klosterformat mit historisierendem Erscheinungsbild wie ofenbunt oder getrommelt für Restaurierungen hergestellt. Die Ziegelindustrie habe dieses Segment damals noch nicht abgedeckt. Mittlerweile tut sie dies und GOLEM konzentriere sich auf Formsteine in sehr geringen Chargengrößen. So wurden für die Restaurierung der Gethsemanekirche in Berlin mehrere hundert verschiedene Ziegel und keramische Elemente hergestellt. Auch die Baluster und Kapitelle um den Hauptturm des Berliner Stadtschlosses hat das Unternehmen produziert, ebenso rund eine Viertelmillion glasierter Verblender und Formsteine in über zwanzig Varianten für die Innenhöfe der bis 2019 sanierten Staatsbibliothek Unter den Linden in Berlin.

Andererseits stellt GOLEM serienmäßig Wand- und Bodenfliesen her. Der Schwerpunkt liegt auf Gründerzeit, Jugendstil und Art Deco.

Das Sortiment an Jugendstilfliesen besteht komplett aus Repliken historischer Originale. Keine ist selbst entworfen. Dazu bestehe auch keine Notwendigkeit, da der Fundus an Baukeramiken aus dem 19. Jahrhundert groß genug sei. Davon decke GOLEM nur einen kleinen Teil ab, neben rund 400 Fliesendekoren in verschiedenen Farben auch alle Bordüren, Sockelleisten und plastischen Elemente in 70 verschiedenen Glasurfarben. So ergeben sich rund 40.000 Artikel, die aufgrund der standardisierten Abmessungen vielfältig kombinierbar sind.

Soltau erläutert, dass sie dieses Sortiment in jahrelanger Restaurierungsarbeit entwickelt und dieser zu verdanken haben. Das selbst zu entwickeln oder auch nur aus vorhandenen Beispielen abzuleiten, sei angesichts des Aufwandes eigentlich nicht möglich. Deshalb sei GOLEM auch der einzige Anbieter von Jugendstilfliesen am Markt. Mit diesem Produktsortiment stehe man nicht in Konkurrenz zu großen Industriebetrieben.

Unternehmensgeschichte – Eine Nische finden

In der Zeit nach dem Mauerfall entwickelte sich in den neuen Bundesländern rasch ein großer Bedarf an historischer Baukeramik, um Kirchen und Rathäuser nach Jahrzehnten der Vernachlässigung zu restaurieren und sanieren. Der im Oderbruch tätige Keramiker Tomas Grzimek gründete mit Ulrich Schumann die GOLEM GbR, um die Nachfrage nach historischen Ziegeln und Keramiken mit teils vergessenen Herstellungsverfahren zu decken. Aus dem anfänglichen Arbeitsbeschaffungsprojekt wurde ein Unternehmen, die ersten Mitarbeiter waren arbeitslose Keramiker aus der Region. Der Firmenname, angelehnt an den Prager Golem-Mythos, sollte die Parallelen zur Keramik, aus Erde bzw. Ton geformt und mit Feuer zum Leben erweckt bzw. gehärtet, hervorrufen und, so der Inhaber, auch der Konkurrenz ein bisschen Angst machen. Rund zehn Jahre war GOLEM erfolgreich. Um die Jahrtausendwende verlangsamte sich das Restaurationsgeschehen wieder und das Unternehmen geriet 2001 in die Insolvenz. Das hing einerseits mit der sinkenden Nachfrage zusammen. Andererseits besteht beim Geschäft mit Großprojekten immer das Risiko, Kapazitäten vorhalten zu müssen ohne die Garantie, dass Projekte direkt aneinander anschließen.

Das Unternehmen wurde als GOLEM – Kunst und Baukeramik GmbH mit einer neuen, konstant laufenden Umsatzquelle, der Serienproduktion von Baukeramik, neu aufgestellt. Dies ergab sich, weil sich im Unternehmen durch die denkmalgerechten Reproduktionstätigkeiten für Restaurierungsaufträge durch aufwändige Versuchsarbeiten viel rekonstruiertes Know-How und viele Werkzeuge angesammelt hatten. Gleichzeitig entstand eine wachsende Nachfrage nach mit diesen Kenntnissen herstellbaren Produkten, besonders nach Fliesen aus der Gründerzeit und des Jugendstils.

Den Verbindungspunkt von Sanierungsauftrag und unabhängiger Serienproduktion zum Verkauf bilden die Hackeschen Höfe in Berlin-Mitte. Deren Sanierung Mitte der 90er Jahre stellte, wenige Jahre nach Gründung, eines der größten Projekte für GOLEM dar. Das Unternehmen produzierte sämtliche Verblender in den angepassten Glasurfarben für die Fassaden und reliefierte Feinsteinzeugfliesen für die Bürgersteige in den Höfen. Auch für die Ladenflächen in den Höfen wurden Boden- und Wandfliesen hergestellt. Aus dem sehr erfolgreichen Verkauf überzähliger Produkte im eigenen Laden in den Höfen entstand die Idee, in die Fliesenserienfertigung einzusteigen.

Während Restaurierung früher das Geschäft bestimmte, macht sie heute noch rund 40 Prozent aus und wird wahrscheinlich weiter abnehmen. Dabei handelt es sich weitgehend um Großprojekte mit teils langen Vorlaufzeiten. Die Serienproduktion, die ein stabileres und vorhersehbareres Einkommen sichere, mache inzwischen den größeren Umsatzanteil aus. Bei GOLEM sehe man das positiv, so Soltau.

Faktoren des Erfolgs

Onlinemarketing

Die Produkte von GOLEM sind weltweit zu finden. Beispielsweise schmücken Wandfliesen aus Brandenburg Restaurants im japanischen Flughafen Tokio Kaneda und in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sowie den Brauerei-Ausschank von Ottakringer in Wien. Diese erstaunliche Verbreitung verdankt sich, so Richard Soltau, dem visionären Blick des Geschäftsführers. Der habe vor zehn Jahren als einer der ersten verstanden, dass neben einer Internetpräsenz deren Auffindbarkeit mindestens genau so wichtig ist. Eine Anfrage nach alten Fliesen in einer Internetsuchmaschine einzugeben sei viel wahrscheinlicher als die Website von GOLEM direkt anzusteuern. Deshalb begann Grzimek lange vor anderen Keramikherstellern, gezielt Werbung in Suchmaschinen zu schalten und die Sichtbarkeit der eigenen Website zu verbessern. Mit großem Erfolg.

Dieses Vorgehen hat sich nicht geändert, Vertrieb und Marketing laufen rein digital. Man besuche keine Kunden oder Messen und schalte fast keine Printwerbung.

Netzwerke und guter Ruf

Netzwerke und deren Pflege sind in Denkmalpflege und Restaurierung wichtig. Neue Aufträge werden gern an Unternehmen verliehen, mit denen es bereits erfolgreiche Zusammenarbeiten gab. GOLEM habe sich durch hochwertige und termingerechte Arbeitsergebnisse etabliert, so Soltau. An Vergabeverfahren beteilige man sich auch. Der Zuschlag erfolge meist aufgrund der überlegenen Qualität der Produkte.

Unvergleichliches Produkt

Schließlich sind die Fliesen, die GOLEM anbietet, mit Industrieprodukten nicht zu vergleichen. Mit historischen, rekonstruierten Verfahren wird jede Fliese manuell hergestellt, das Ergebnis sind je individuelle Produkte. Ein Preisvergleich erübrige sich daher und das Unternehmen kann diese Manufakturprodukte teurer anbieten als ein industrieller Hersteller seine maschinell erzeugten und fast durchweg bedruckten Fliesen.

Produktionsverfahren

Die Produktion, betont Soltau, erfolge in handwerklicher Fertigung. Es gebe keine Automaten und keine Prozessstraßen. Weitgehend arbeite man noch so wie im 19. Jahrhundert. Unterschiede betreffen vor allem den verbesserten Schutz der Mitarbeitergesundheit. So werde nicht mehr mit Kohle gebrannt. Auch die rotorange Glasur werde nicht mehr mit Uran hergestellt.

Am Beispiel einer Jugendstilwandfliese mit floralen Ornamenten erläutert Soltau, wie das handwerkliche Verfahren abläuft. Ist es eine Serienfliese, wird mit einer Pressmaschine die Oberfläche eines Fliesenrohlings mit den Umrissen des Motivs grob bedruckt. Der bedruckte Rohling wird ggf. getrocknet und im Kammerofen gebrannt. Der gebrannte Rohling wird mit Malhörnchen und teilweise auch Pinseln bemalt und ein zweites Mal zwecks Glasurbildung gebrannt. Schließlich durchläuft die Fliese noch Qualitätskontrolle und Verpackung.

Wenn es sich nicht um eine Serienfliese handelt, ist das Verfahren deutlich komplexer. Man erhalte im Zuge von Restaurierungsaufträgen Originale, Fotografien oder Bruchstücke von Originalen. Dann zeichnet bzw. ritzt ein Bildhauer an einem Gipsblock die Oberfläche der Fliese nach. Der fertige Gipsabdruck stellt das Werkzeug dar, um bedruckte Fliesenrohlinge erzeugen zu können. Dieser Vorprozess könne Monate dauern.

Eine Handwerkstechnik, die bei GOLEM bewahrt und praktiziert wird, ist die Schlickermalerei. Dabei werden auf einer Fliese die Umrisse eines Motivs mit dünnflüssigem Ton von Hand aufgetragen. Sind die Umrisslinien getrocknet, wird in sie die eigentliche Glasur eingefüllt.

Produktionsfaktoren

Rohstoffe

GOLEM verfügt über keine eigene Tongrube, der benötige Ton wird angeliefert. Die im Vergleich mit industriellen Ziegelherstellern sehr geringen verarbeiteten Mengen und die Anforderungen der speziellen Einzelsteine an den Rohstoff rechtfertigen dieses Vorgehen, meint Soltau. Die Farbstoffe lässt GOLEM weitestgehend auch anliefern.

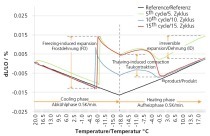

Energie

GOLEM verbraucht im Jahr rund 1,5 Mio. kWh Erdgas und 0,4 Mio. kWh elektrischer Strom. Am Erdgas werde man vorerst festhalten, sagt Soltau. Der Anteil der Energiekosten am Gesamtumsatz liegt bei rund fünf Prozent. Trotz der Verdreifachung der Gaspreise in den vergangenen Jahren bleibe Gas die günstigste verfügbare Prozessenergie, ungefähr halb so teuer wie elektrischer Strom.

Auch mangele es an der Leitungsinfrastruktur, um alle Öfen elektrisch zu betreiben. Die dafür nötigen Investitionskosten und der durch die höhere Abnahmemenge geforderte Aufschlag seitens des Versorgers machen das Vorhaben der Elektrifizierung unwirtschaftlich. Ähnlich wurde die Möglichkeit, selbst elektrischen Strom mittels PV zu produzieren, bewertet.

Außerdem liege das Unternehmen aufgrund der geringen Produktionskapazitäten mit rund 320 Tonnen ausgestoßenem CO2 pro Jahr weit unter den Grenzwerten und konnte sich von entsprechenden Auflagen befreien.

Personal

Rund 60 Mitarbeiter arbeiten an den drei Standorten Petersdorf, Sieversdorf und Altglietzen. Die meisten Mitarbeiter sind Industriekeramiker. Diese Berufsausbildung mit den Unterbereichen Fliesenmalen, Technik und Formenbau bietet GOLEM auch an. Zum Ausbilden gebe es keine Alternative für das Unternehmen, erklärt Soltau. Denn am Arbeitsmarkt seien die vom Unternehmen benötigten Fähigkeiten und auf Manufakturkeramik spezialisierten Mitarbeiter nicht zu finden. Zum Glück finden sich bislang genug Interessenten aus der Region.

Für ein Handwerksunternehmen typisch ist der hohe Personalkostenanteil von rund 50 Prozent. Die Kosten sind mit dem Anstieg der Mindestlöhne deutlich angestiegen.

Ausblick

Soltau blickt optimistisch in die Zukunft. Die Nachfrage nach den Produkten von GOLEM sei ungebrochen. Zu beobachten sei eine Trendwende. Klassische Jugendstilmotive treffen nicht mehr jedermanns Geschmack. Einfarbige Fliesen mit leuchtendem Farbspiel, denen sich der handwerkliche Prozess ansehen lässt, würden dem modernen, das Schlichte vorziehenden Geschmack eher entsprechen.

Zu den Herausforderungen, mit denen GOLEM umgehen muss, zählt Soltau neben den gestiegenen Personal- und Energiekosten die wachsende Unzuverlässigkeit bei den Zulieferern. Granulatbestellungen, die früher zwei Monate dauerten, ziehen sich inzwischen über ein halbes Jahr und mehr. Das betreffe alle Rohstoffe: Ton, mineralische Oxide für Glasuren, teilweise Farbkörper und Farben. Das zwinge wiederum zur Vorratshaltung, um die Produktionssicherheit zu gewährleisten.

Auch die Infrastruktur in der Region und vor Ort zählen dazu. Sowohl die fehlende Versorgung mit Breitbandinternet stellt ein ernsthaftes Hemmnis für wirtschaftliche Aktivitäten dar als auch die unzureichende Verkehrsinfrastruktur.